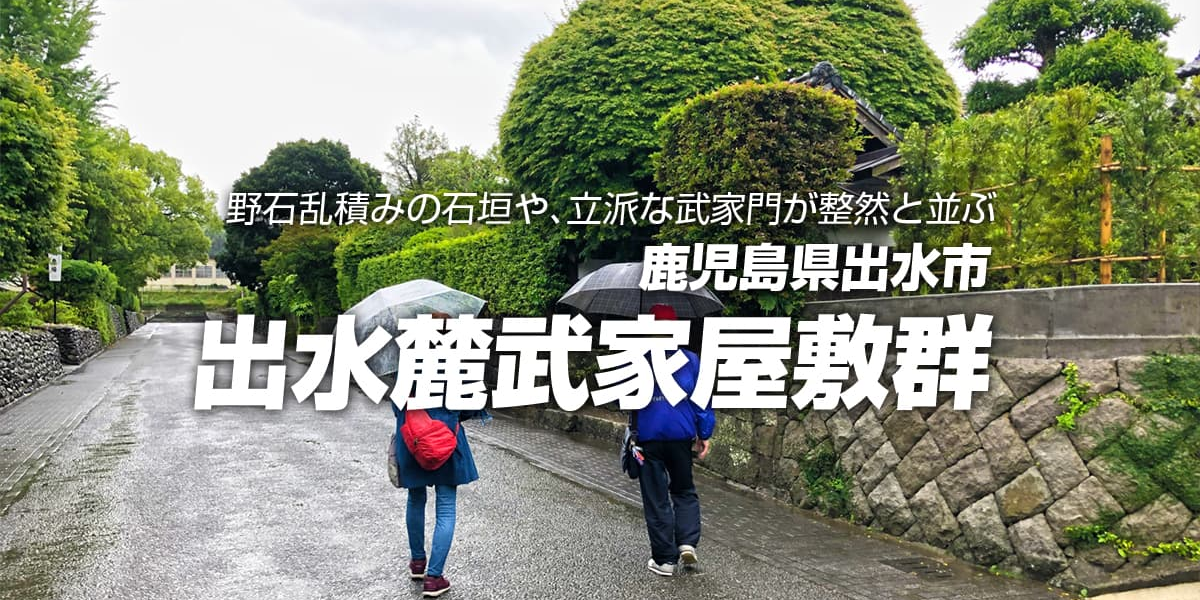

薩摩藩の外城制度により藩内で最初に整備されたといわれる出水麓武家屋敷群(約60町歩、平成7年国の重要伝統的建造物群保存地区選定)を個性豊かな地元ガイドとめぐります。野石乱積みの石垣や刈り込まれた生け垣、立派な武家門が整然と並び、400年前にタイムスリップしたかのような気分を味わえます。

見どころ・聞きどころ

出水は熊本県(肥後藩)との県境に位置していたことや海陸交通の要所でもあったことから、薩摩藩では最大級の外城で、今も数多くの武家屋敷が現存しており、国の伝統的建造物群保存地区に選定されている。

- 出水麓歴史館

麓とは何か、外城制度は何かを理解し、そのうえで出水の役割は何かを知ることで、出水の武家屋敷群を見ると、歴史が良く分かる - 武家屋敷群の街歩き

武家門や玉石の石垣が続く江戸時代の街並みがほぼ残っている中を歩きながら歴史を感じる - 税所邸、竹添邸の二つの武家屋敷を見学し、造りの違いと当時の生活ぶりを垣間見る

出水麓歴史館

入館証が缶バッジになっていて、一度購入すると、年間パスポートになり、その年は何度でも入ることができる。

歴史館があったところに、地頭(出水麓を管理する職)の館があり、そこで執務をおこなっていた。

江戸時代一国一城制度だったが、島津家は他の大名と違い、独立国のようになっていた。地方行政と軍事を一体化した支配機構となった外城制度が、藩直轄の外城と私領に分かれ、外城92・私領21の合計113か所あった。その中で出水は、水俣(肥後藩)と接するので、島津家の家臣の中でも、腕の立つ選りすぐりのメンバーで構成され、防御の拠点として存在した。

第3代出水地頭山田昌巖は、出水のほとんどの人から名前を知られていて、歴代の地頭の中で一番有名であり、毎年慰霊祭が行われている。

他藩は通常、侍が100人中5人程度で95%の百姓が侍を支えるが、薩摩藩は侍の数が4分の1と多いので藩の財政面は苦しく、平時は農耕によって生計を立てていた。有事になると、戦に出て手柄を立てれば石高が上がるというモチベーションがあり、自立心は高かった。また侍は名字帯刀を許されていたということが、平時での農耕作業に対して抵抗がなかったのではないか。

日置流(へきりゅう)秘伝

日置流は、的中や矢の貫通力に重点を置いた実利的な歩兵用弓術であった。滋賀県伊賀地方の柔術の大家から発展した流派で、敵に近づいて・敵の矢を避けながら・矢を撃つ手法だ。

出水麓第3代地頭山田昌巖の有名な話

山田昌巖が出水に赴任してきたときの話しとして、山田昌巖は50歳過ぎた頃出水に赴任してきたので、土地の若者が山田昌巖をからかおうとして、カエルを入れた汁を山田昌巖に飲ませたところ、山田昌巖は美味しいと飲みほした。次に、山田昌巖が土地の若者を招待して同じようにお椀を差し出し、飲ませたようとしたところ、中に針が入っていた。土地の人は「恐れ入りました」となった。「カエルは食べることができるが、針は小さくても食べることはできない。」人は見た目で判断してはいけないという教えを説いた。

武家屋敷町並み散策

出水御仮屋門

現在出水小学校になっているところは、江戸時代は島津藩の御仮屋(仮の宿)があり、参勤交代などの時に泊まるところだった。小学校の正門にある門は、島津義弘公が出水に将来住むために、帖佐(姶良市)から移した時のものだ。島津義弘は出水では実際に住んでいない。

中井勝郎美術・古文書館(二階堂家)

江戸時代は二階堂家として、西郷隆盛・従道が何度か宿泊している。西郷隆盛が書いた書もあり、庭園などは当時のままだ。現在は、中井勝郎美術館として、土・日に開館している。

庭には、火山灰を使った西郷どんのサンドアート像が展示されている。

薩摩地方の特徴の木として、バクチノキがあり、バクチで負けると身ぐるみはがされる所から名前がついている。バクチに行くときはこの木に触ってから出かけると負けないという言い伝えがあるそうだ。

葉っぱは、のどの痛みを取るのに昔から使われ、鎮痛剤・鎮静剤として効果があるとのこと。

武家屋敷

上級郷士の屋敷の広さは、3反(900坪)が標準で、1反ずつ3つのゾーンに分かれていたそうだ。

- 屋敷・庭園・蔵のエリア

- 馬・豚・鶏などの厩舎と畑のエリア

- 山林のエリア(柿・梅・栗など果実、ナツメ・ 山椒などの香辛料、用具材料に使う竹、見張り防御用の栴檀の木)

門を入ったところに、石が置いてあると、中に入らないで下さいとか静かに入ってくださいという意味だそうだ。

宮路邸

2008年の大河ドラマ「篤姫」の撮影現場に使われた所で、出水で最も優れた石組の枯山水庭園が見られるが、現在宿泊施設に改修される予定で見学ができない。

諏訪神社

イチョウの古木を見ることができる。

趣のある武家屋敷の散策をおこなう。

税所(さいしょ)邸

税所家は、関ヶ原合戦の前年 加世田(現南さつまし)から移住を命ぜられ、代々「あつかい」などの出水郷の要職を務めた。出水では一番の石高で、150石だったそうだ。

建物は、250年経っている。

玄関入ってすぐ右手には、弓の練習場が家の中にあり、天井も一段高くしてある。雨の時には外で練習できないので、屋内練習場として利用できるようになっている。

玄関入って左手の一番奥の部屋には床の間があり、上座敷としてお客様をお迎えする間になっていて、きれいな庭を見ることができる。壁は、珍しいベンガラ色で、掛け軸も当時のものがかかっている。

庭には、イヌマキやモミジがあり、緑色が映えて美しい。紅葉の頃はすごくきれい(12月初め)で、電話をもらえれば、いつ頃がいいか教えていただけるそうだ。

玄関を入った正面奥には18畳の広間があり、男性が食事をするところで、女・子供は許可がないとは入れないそうだ。しかし何かあった時には、女・子供を床から逃がすことができる仕掛けがあるが、蓋に使っている板はかなり重たいので通常は開けることはしないようになっている。広間の奥の部屋には、隠し部屋(屋根裏部屋)などもある。

台所

当時は板の間はなく、土間になっていたそうで、女・子供は裏の戸から出入りしていた。

奥座敷

衣装や兜があり、記念撮影ができるようになっているが、コロナの時期は中止しているそうだ。

その他

石高が高い税所家でも、下男・下女は10名くらいいて農作業をおこない、蚕も飼っていた。古文書などを見ると、当主が煙草の葉を見回りに行ったことなどの記述もあるそうだ。

竹添邸

竹添家は、肥後の国人吉の球磨城主相良氏の一族で、代々組頭など出水郷の要職を務めた。建物の建築は明治初期と言われてれる。

広間

広間の天井は梁がむき出しになっていて、梁が二重になっていることがわかる。屋根は昔藁(わら)ぶき屋根だったそうだ。

座敷

お客様は門から庭を通って直接座敷に上がっていたそうで、壁は税所邸と同じくベンガラ色だ。

奥座敷

隠居部屋で、日当たりが良く、一番暖かい場所にある。

風呂場

風呂場は外にあり、石の風呂桶を見ることができる。

観光いずみボランティアガイドの会

薩摩藩の外城制度により藩内で最初に整備されたといわれる出水麓武家屋敷群(約60町歩、平成7年国の重要伝統的建造物群保存地区選定)を個性豊かな地元ガイドとめぐります。野石乱積みの石垣や刈り込まれた生け垣、立派な武家門が整然と並び、400年前にタイムスリップしたかのような気分を味わえます。

- 所在地

- 〒899-0292 鹿児島県出水市緑町1-3

- 電話番号

- 0996-63-2111

コースプラン情報

- コース名

- 出水麓武家屋敷群

- 料金

- 個人(7名まで)

・90分以内 400円/人

・90分超 800円/人

※2カ所目以降の案内は、400円/人ずつ加算

団体(バス1台又は8名以上)

・3,000円

※2カ所目以降の案内は、1,000円ずつ加算

※公開武家屋敷「税所邸」「竹添邸」及び「出水麓歴史館」に入館する場合は、別途3施設共通入館料が必要です。

高校生以上 510円(460円)

小中学生 300円(260円)

( )内は20人以上の団体料金又はJAF会員料金

- 開催日時

- 8:30〜17:15

- コース時間

- 60〜90分(目安)

- 予約受付

- 14 日前まで

- お問い合わせ

-

観光いずみボランティアガイドの会

- TEL

- 0996-63-2111

- 定休日

- 土・日・祝日

- 営業時間

- 8:30〜17:15