会津の昔の商家などから当時の営みが感じられます♪

帯同していただいたガイドさん

- お名前

- 大塚 セイ子 さん

- ガイド歴

- 10年以上

- 趣味・特技

- 会津の歴史を深堀り

- 一言PR

- 会津には、教科書には載っていないお話がまだまだあります。 未だに新しい発見があり、検証が続いています。 その中の一片でも触れていただき、当時の思いを感じていただけると嬉しいです ^ ^

会津漆伝承館「鈴善」

会津漆器は分業制で、木地・塗・加飾など工程ごとに専門の職人さんが作業をおこなう。

鈴善は1832(天保3)年創業で、会津塗を説明する蔵、作品を展示している蔵、蒔絵体験できる蔵などいくつかの蔵がある。

会津塗伝承蔵

入った最初の部屋に、印籠や古い漆器の御椀などが展示されている。分業制で作業がおこなわれていたので、木地師、塗師など職人さんが作った品を背負籠(汁椀で240個入る)で届けたそうで、実際に使われていた籠があった。

会津地方の郷土玩具の展示コーナー

会津地方の民芸品の赤べこや起き上がり小法師(こぼし)が展示されている。起き上がり小法師は、毎年正月に家族人数+1の数を買い、神棚に飾る風習があるそうだ。「家族が増えますように」という願いからで、手にいっぱい持ち、転がして早く起きた順に買うそうだ。

会津漆器を彩る技法 <加飾>

漆器の加飾には、蒔絵、箔絵、沈金、螺鈿(らでん)、金虫喰(きんむしくい)など、装飾技法がいくつかある。金虫喰とは、木地を削って色を出す技法になる。

ひし形が角々にある図柄は、上級武士しか使えなかった。

加飾するための下絵の図面が展示されている。

関谷浩二さん

会津若松を代表する漆芸家の一人で、経歴の紹介と作品が陳列されている。

展示蔵(展示販売)

漆器の展示販売コーナーで、重箱、通常使うお椀・湯のみ・箸やお酒を飲むときのグラス・ぐい飲みを始め雑貨類までいろいろな商品が置かれている。

会津漆器「鈴木屋利兵衛」

江戸後期に建てられた黒漆喰の店蔵で、戊辰戦争の時、官軍長州軍の屯所として利用された おかげで焼かれず残った。

蔵の通し柱には、かなり硬い材質でできているにもかかわらず試し切りをした刀傷が残っている。土間のようになっているが、当時は畳が敷いてあったそうだ。

会津五街道の出発点

鈴木屋利兵衛商店を出て、西に歩いた角に、石碑がある。西に越後街道、北に米沢街道、南に日光(下野)街道、東に白河街道・二本松街道があった起点となっていた交差点になる。門番がいて、通行手形の確認などがおこなわれていた。

江戸時代、交差点西側の越後街道ではしょっちゅう洪水が発生していた。交差点は低いので、洪水が起きると交差点に水が流れ込む。この交差点の西側と東側が鍵型にずらしてあるので、水の勢いが止まるように工夫されている。

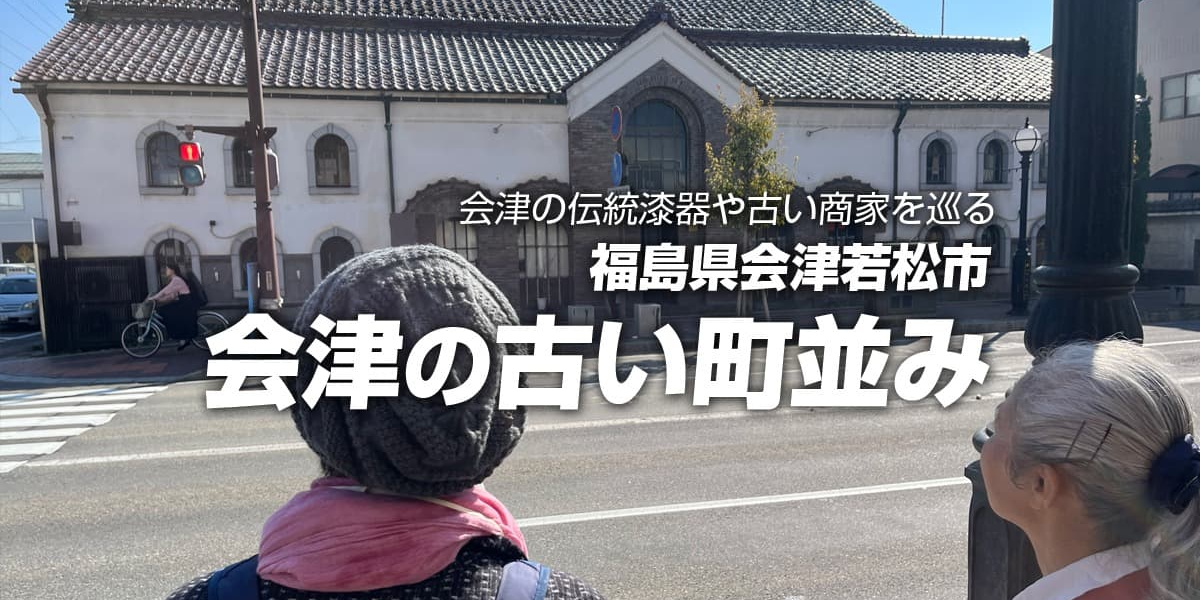

野口英世青春通り(大町)

交差点を南に進むと、商人の町になる。現在は、野口英世が青春時代歩いていたことから、野口英世青春通りと言われていて、街路灯には野口英世の横顔がモチーフになった看板が付いている。その一角に、手の手術をしてくれた会陽医院があり、その医院の書生として過ごしていた時期があった。

野口英世がいた時代に復元された会陽医院の建物があり、1階には会津壹番館(いちばんかん)という喫茶店が入り、2階には、野口英世青春館と言う名前で、野口英世が実際に使っていた机などが展示されている。

会津出身版画家「斎藤清」

会津坂下町出身の版画家で、海外で人気の斎藤清の作品を中心に扱っている画廊(イトー美術)がある。晩年は柳津町で過ごした縁で、柳津町には斉藤清美術館がある。50枚摺ったら版木を捨ててしまうので、版画といってもなかなか作品が出回らないそうだ。

福西本店

19世紀後半から20世紀前半に栄えた会津若松の大商人福西家が、その豊かな財を費やして100年ほど前(明治後期から大正初期)に建てた建物や蔵が公開されている。

母屋蔵

室内に入って右に進むと、倉庫として利用していた内蔵がある。今は床が板の間だが、当時は土間だった。梁が素晴らしく、もともと土壁だったところに板が張られていて、展示やイベントなどをおこなうコーナーとして利用されている。

離れ(数寄屋)

奥へ進むと離れがあり、1階には庭に面した客間が2部屋ある。江戸時代は庭の先には外堀があったので、町人屋敷のロケーションとしては最高の位置だった。のちに、新婚夫婦が過ごしていたので、隣にはお世話をする女中部屋もある。

2階は、材料を京都から取り寄せたと言われている竹を使った「竹の間」になる。床の間に使われている竹の柱は、太い丸い竹を四角い型にはめて育てて造った珍しい形だ。床框(とこかまち)には黒柿が使われている。欄間の細工も素晴らしい。

2階からの見る庭の景色

うぐいす張りの床は、「きゅっきゅっ」と音を発する。

座敷蔵

座敷蔵は庭に面し、お客様をもてなす座敷があり、3部屋つながっている。のちに、当主や隠居が居住していた。

戊辰戦争の時は、土佐藩の宿舎として利用されていた。

戊辰戦争後、渋沢栄一が何回も物資を運んで訪れている。

床柱や床框には黒柿が使われている。天袋の小襖の絵は両面に描かれていて、来客用と通常用の二つを使い分けている。

庭には、石でできた親子の獅子がある。背中に乗った獅子の子を谷に突き落とし、這いあがってくることを教えるためだ。

前室

座敷蔵の前には前室があり、お客様がこの部屋にまず通され、ここで待つ。外を見ると、坪庭がある。

仏間蔵

2間分あったという仏壇が納められていた蔵の中には、やり手だった7代目のいねさんや家族の集合写真などの写真が飾られている。

母屋

宴会をしていた大広間があり、欄間の細工は、桜の木1本で彫られている。職人を泊まらせてここで彫らせたそうだ。

大広間の一角には、1925年のパリ万博に出展された飾り棚が展示されているが、福西家で引き取ったものだそうだ。

大広間の裏には茶室があり、竹で編んだ網代の天井は、職人さんも一目おく造りだそうだ。

店蔵

みやげ品が陳列している隅には、帳場や昔使っていた金庫がある。帳場には、明治16年の帳簿が置いてあった。

2階は、若い方用の造りで、洋間仕様になっていて、天井は左官さんが模様を付けた鏝絵になっている。現在は、展示コーナーとして利用されている。

塩蔵

「あいづ浪漫亭しおぐら」の名前で、カフェを営業していて、食事もできる。

戊辰戦争の時、宿舎にしていた土佐藩士が土壁に刀で落書きした痕や文字が残っている。

「会津のとのさん 力がつよい 二十四万石 棒にふる」と書かれている。

「西軍に攻め立てられて」と書かれている。

会津おもてなし企画

会津生まれの会津育ちで、長年の歴史研究とガイド経験がありますので、おもてなしの心をもってご案内させていただきます。

- 所在地

- 〒965-0000 福島県会津若松市

- 電話番号

- 090-2988-2229

コースプラン情報

- コース名

- 会津若松・古い町並み散策コース

- 料金

- ガイド1名 6,000円

(参加者10名まで) - 開催日時

- お客様のご都合に合わせられるようにいたします

- コース時間

- 120分程度

- 予約受付

- 10 日前まで

- お問い合わせ

-

会津おもてなし企画

- TEL

- 090-2988-2229