鮭が遡り、白鳥が飛来する中津川を中心に石川啄木・宮沢賢治が青春時代を過ごした地や国際人新渡戸稲造ゆかりの地、盛岡城跡などを巡ります。

新渡戸稲造生誕の地

新渡戸稲造は、1862(文久2)年盛岡藩奉行職の家に生まれ、経済的には恵まれていた。家族が学業をもっと学ばせようとして、9才の時東京に養子に行き、勉学に励んだ。飛び級で札幌農学校に入った。台湾のサトウキビ農園の発展や国際連盟の事務局次長として平和に尽くした。

お墓のある多摩霊園(戦前)には、ここと同じ有名な彫刻家朝倉文夫が造った像がある。実は盛岡にはほとんど帰ってきていないため、地元ではあまり知られていなかったが、校長を務めた東京第一高等学校の卒業生の有志が盛岡を訪れ、生誕地がわかった。

その後盛岡でも功績をたたえようと、多摩霊園の像の鋳型(国際連盟の事務局次長の時に姿)が残っていたので、生誕100年を記念してここに造られた。没後50年の記念には、地域の人々が中心となり、公園を整備した。新渡戸稲造は、カナダのビクトリアで1933(昭和8)年に亡くなっている関係で、ビクトリア市と盛岡市は現在姉妹都市になっている。ビクトリア市は世界的に花の町として有名で、町をハンギングバスケットの美しさで観光客をひきつけている。そこで盛岡市もその文化を取り入れ、色彩豊かな花を通して盛岡の魅力発信をおこなっていて、現在日本一多いハンギングバスケットの町となっている。

賢治清水

盛岡は、二人の文豪と縁がある。石川啄木は、渋民村(現盛岡市)で育っている。宮沢賢治は、盛岡高等農林学校(現岩手大学農学部)に入り弟が盛岡中学校に入った時には、一緒に下宿している。その時使っていた井戸が残っていて、井戸水は今でも飲める。その横には、宮沢賢治が大正6~7年頃アザリア(同人誌)に載せたチャグチャグ馬コの歌が碑になっている。

その前の道を大正時代はチャグチャグ馬コが走り抜けた。以前、この行事は6月8日(旧暦5月5日節句)に決まっていた。(現在は6月第2土曜日に催行)チャグチャグ馬コとは、狼除け大きな鈴をつけ、チャグチャグ鳴るところから名付けられた。行事は、疲れた馬を1日休ませ、無病息災を祈り馬を連れ神社のお参りするところから始まった。

盛岡城跡公園

1591年南部信直は豊臣軍(奥州仕置軍)6万の援軍を得て、「九戸政実の乱」を平定した。豊臣の軍師だった浅野長政・蒲生氏郷の助言もあり、又、秀吉から領地安堵(10万石)により南に領地が広がったこともあり、三戸城(現青森県三戸町)から現盛岡城に築城することとなった。この地は北上川・中津川に挟まれた要害の地でもあった。何にもなかった小高い岩山だったところにお城が造られた。

盛岡築城の許可には、二つの説がある。 1598年に秀吉が京都で花見をした。(醍醐の花見)前田利家の口添えで初代藩主南部信直が秀吉に会うことができ、築城の許可を願い出て承認してもらったという説と、文禄の役(朝鮮出兵・1592年)の時、名護屋に南部信直が行った時に秀吉に許可もらったという説がある。

1597年に築城を始め、1633年頃ようやく完成した。北上川の洪水や雪の降る冬場は工事ができなかったためだ。3代南部重直の時代になり、入城ことができた。現在南側の腰曲輪の石垣は、昭和55年から平成2年にかけて、積み直されている。

もともと小高い岩山であったが、その岩山の花崗岩をパカっと割りながら石垣を造った。石垣の地産地消であった。腰曲輪の南西部は北上川に近く、地盤が弱かったので、石垣の前を巾木のように補強して崩れないようにしてある。

普請奉行の銘が入った石を見つけることができる。

「貞享三丙寅年三月吉日 奉行 奥寺 八左衛門 野田弥兵衛」

天守台跡

1階が50畳・2階24畳・3階12畳の3階櫓があったところになる。奥州街道から盛岡城を見ると、手前に2階建ての隅櫓があり、3階櫓とあわせて5階建ての立派なお城のように見えた。南部藩は金持ちだと思われたので、前に杉の木を植え、櫓が見えないようにしたという話も伝わっている。

南部利祥(としなが)中尉座像台座

日露戦争の時、南部家当主の南部利祥が陸軍入り活躍したが、銃に打たれて亡くなった。(明治42年)大正天皇の学友でもあったことから騎馬像が建てられたが、太平洋戦争の金属供出で持っていかれたため、現在は台座のみだ。

渡雲橋(とうんきょう)

右写真は本丸と二ノ丸をつなぐ3階建ての橋だったところで、3階はお殿様が渡るので屋根がついていた。2階は侍が渡り、その横か下(1階)は女中か腰元が通る。2階・1階は吹きさらしだった。写真にある橋の奥にある石の階段は当時なく、公園になった時に作った。

新渡戸稲造の石碑

札幌農学校を学費が無料で卒業したため、役所に1年半務めた後、東京大学に入った。入学試験で教官に尋ねられた時、世界平和を願って「願わくは われ 太平洋の橋とならん」と答えた言葉が石碑となっている。

石川啄木の歌碑

啄木が通っていた盛岡中学校から城は200mほどの距離だったので、よく城に来て、文学書などを詠み、昼を過ごしていたと言われている。

その時の思いの歌「不来方(こずかた)の お城の草に 寝ころびて 空に吸はれし 十五の心」が歌碑となっている。

もりおか歴史文化館

武具・衣装・文書・書画など南部家ゆかりの品々が多岐にわたって展示されていて、当時の盛岡藩の文化や歴史、時代背景などを知ることができる。

また盛岡を代表する祭りである「チャグチャグ馬コ」、「盛岡さんさ踊り」や「盛岡秋まつりの山車」の常設展示もあり、地域に息づく伝統文化の魅力を体感できる。

チャグチャグ馬コ

実物大の大きさの馬が展示されている。明治に入って、南部馬とイギリスの馬を掛け合わせた、力が強く働き者の農耕馬で、脚がしっかりしていて大変重宝にされた。

秋祭り用山車

盛岡八幡宮への奉納するため、各町内から山車を出ていて、五穀豊穣・無病息災を祈った。昔は写真左の山車で高さ10m以上あったが、電線が普及し引っ掛かるようになったため、現在は右のような山車に変わっていった。

彫刻の町

盛岡に縁のある彫刻家の作品を町の所々で見ることができる。

杏(あんず)

盛岡中学校を卒業した舟越保武作で、手の中に杏の実を持っている。

笛吹き少年像

中津川のせせらぎに向かって横笛を吹く「笛吹き少年像」の清らかな姿は、 不思議な情感をたたえてメルヘンの世界を思わせる。

はばたき

県民会館の外壁の中空に佇む女性像で、同じく舟越保武作。

新渡戸稲造像

彫刻家高田博厚作で、高い理想に燃えながら現実の無理解と戦わなければならなかった新渡戸稲造の苦悩と強さを表現した作品。

中津川のサケの遡上

石巻から北上川を200㎞の距離を、1カ月かからず遡ってきて、北上川に合流している中津川に鮭が遡上してくる。9月末~10月中旬が最盛期だが、温暖化の影響で遡上数は減っているそうだ。卵はここから5㎞くらい上流に産み、その後海に出て4年かけて戻ってくる。

上の橋擬宝珠(ぎぼし)

1597年に盛岡城を建築が始まったと同時に盛岡の町づくりがおこなわれた。上の橋とその擬宝珠が造られたのが1609年、お城に登城するお侍さんが通る橋として1611年に中の橋が造られた。擬宝珠はそのまま現在もつけられている。

奥州街道が繋がり、秋田・青森へ行くために、上の橋(初代1609年)を架橋。その時の擬宝珠が今も残っている。「慶長十四己酉年十月吉日 中津川上之橋 源朝臣利直」

京都と同じ様に繁栄するように願いを込めて、三条大橋をまねた

金属供出が言われたときに、国の重要美術品になれば供出されないことを戦前に申請した。大雨が降り、洪水になる可能性があれば、擬宝珠をいったん外したそうだ。

奥州街道鍛治町一里塚跡

日本橋から数えて139番目の一里塚になる。町の中だったので、最初から石標だった。

紺屋町番屋

大正2年、消防団第五分団・上組の番屋として建てられた。当時はこの望楼から盛岡全体が見渡せた。以前は扉から消防車も出入りしていた。消防団の事務所から現在番屋カフェになっている。

商店

草紫堂(そうしどう)

南部紫は江戸時代、京都紫・江戸紫に並ぶ日本三大紫の一つであった。ムラサキの根から染料を抽出し、独特のしぼり模様が特徴である。

茣蓙九(ござく)

名前の由来は、代々店主は森久兵衛を名乗っていたが、茣蓙を中心に商売していたので「茣蓙九」となった。大きなたわしは、年末一番大事なところ(大黒柱など)にぶら下げて、一年間の垢(商売)を落とすため飾った。間口が広く、大きく栄えたことがわかる。

岩手銀行赤レンガ館

明治洋風建築の権威・辰野金吾と盛岡出身の葛西萬司による設計(辰野・葛西設計事務所)で、同じ設計の東京駅ができる2年前に建てられた。(明治44年竣工)「赤レンガ」の愛称で親しまれていて、赤いレンガと白い花崗岩の帯は東京駅にそっくり。盛岡は花崗岩台地の上にあり、しっかりした地盤となっている。平成24(2012)年まで営業されていた。操舵のような造りの欄間は、もともとは北上海運(北上川海運業)の土地を買い受けたことからそのイメージを織り込んだと思われる。

1階のホールは、音楽などの催しに貸し出されている。

大会議室は、昔は株主総会などが行われた。扉の上の木彫が年代を醸し出している。床下までレンガで造られていることがわかる。

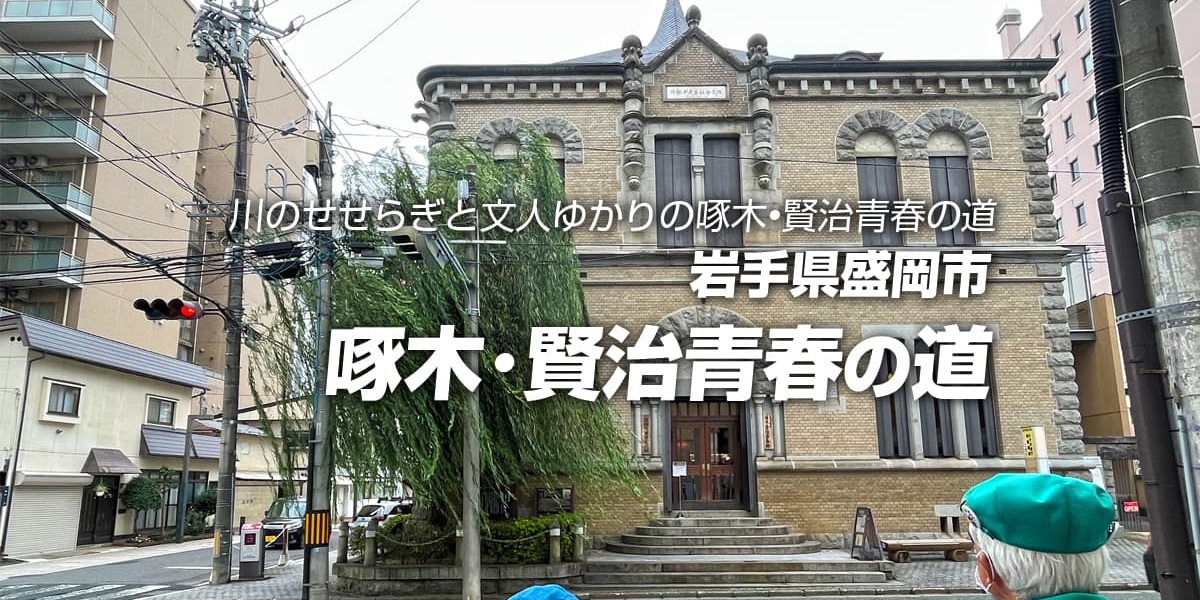

もりおか啄木・賢治青春館

明治43年竣工、第九十銀行本店本館として建てられた。

若き石川啄木像は、舟越保武作で、熱き詩人の魂を想像しながら苦心して造られた。宮沢賢治像は、高田博厚作で、東北人の素朴で実直な気の強さ、辛抱強さを表した。

盛岡ふるさとガイド

盛岡ならではのおもてなしの心で観光のお手伝いをいたします。 先人・文化人ゆかりの名所・旧跡を地元に伝わるエピソードを交えながら楽しくご案内いたします。

- 団体窓口

- 盛岡観光コンベンション協会

- 所在地

- 〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通1-1-10 プラザおでって2F 観光文化情報プラザ内

- 電話番号

- 019-604-3305

コースプラン情報

- コース名

- 啄木・賢治青春の道(Aコース)

- 料金

- 3,500円(税込)(1~10名様までご案内可)

10名ごとにガイドの追加が必要となります。

※拝観料等は別途必要となります。

- 開催日時

- 第2火曜日・12/29~1/3を除く

- コース時間

- 約2時間30分(徒歩)

- 予約受付

- 7 日前まで

- お問い合わせ

-

盛岡観光コンベンション協会

- TEL

- 019-604-3305

- 定休日

- 第2火曜日

- 営業時間

- 9:00〜18:00