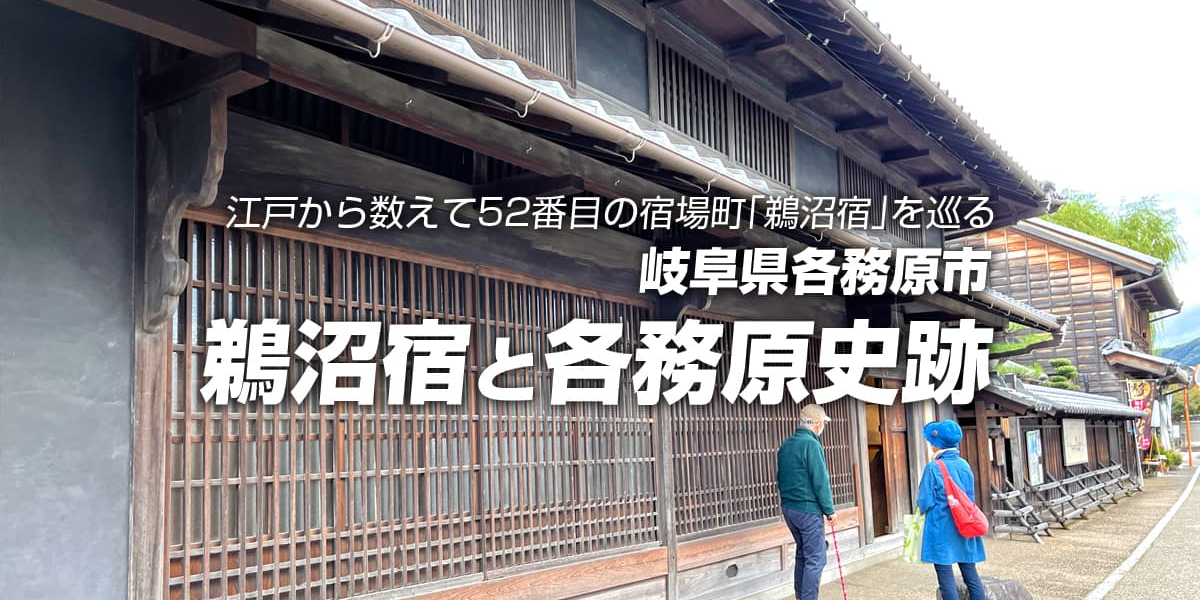

鵜沼宿は、江戸から数えて52番目の宿場です。安政年間には本陣・脇本陣ほか、旅籠が25軒あったといわれています。

街道筋に古い家並みが連なり、史跡も点在して見ごたえのあるコースとなっています。

鵜沼宿町屋館

鵜沼宿のほぼ中央に位置している旧武藤家住宅は、軒の低い町屋造りとなっている。鵜沼宿本陣の東隣りにあり、江戸時代は絹屋という屋号の旅籠屋だった。明治に入り、郵便局を営んだ。明治24年に起きた濃尾大震災より建物は倒壊したが、明治40年ころ再建された。

現在は「鵜沼宿町屋館」として、町屋づくりの特色を伝えながら、鵜沼宿にかかわる歴史資料の展示がおこなわれている。

浮世絵「木曽海道六十九次」

鵜沼宿町屋館を入ってすぐにところに、浮世絵「木曽海道六十九次」(歌川広重・池田英泉作)の岐阜県内17か所(馬籠(中津川)~今須(関ヶ原))の宿場町の浮世絵が飾ってある。

池田英泉が書いた鵜沼宿の絵は、犬山城から川越しに見た宿場町が描かれている。鵜沼宿の印象が薄かったのか?

箱階段

町屋の特徴は、道路側の入り口幅は狭いが、奥に細長く土間でつながっていて、今なら廊下の役割をしている。

2階は、大名行列の時上から見ないような作りになっているので、軒が低く物置として使われているケースが多い。この町屋にある箱階段は、あとからをつけられたものだ。

離れと庭

写真奥に見える建物は、離れで昭和初めに移築されたもので、主屋・附属屋と共に市の有形文化財として指定されている。

庭は当時の形を復元してあり、回遊式になっていてとてもおしゃれな作りになっている。

旧大垣城鉄門(くろがねもん)

明治時代の廃城令の払い下げにより、一般の民家の門として使われていたもので、個人で維持するのが難しくなり、平成18(2006)年に各務原市に寄贈された。移築に伴う解体の際、大垣城の門であることが分かった。

柱を支える子屋根がついている高麗門という形式は大変珍しく、日本現存しているものは、名古屋城と大阪城しかなく、その二つの門は国の重要文化財に指定されていて、ここの門は各務原市重要文化財に指定されている。壁・柱などには、3㎜の鉄板が被せてある。

鵜沼宿概要

もともと中山道は、木曽川沿いを通っていたが、太田の渡しができて、1650年代に鵜沼宿ができた。東西840mほどの宿場町で、本陣・脇本陣を構え、旅籠25軒あった。東にあったうとう峠が難所になっていたこと、西には原野が広がり夜真っ暗だったことで、鵜沼宿で泊まる人が多かった。町の中央に、(大安寺)川が流れ、川を挟んで東町・西町に分かれていた。

高札場

国道21号線と中山道が交わったところにある高札場は、実際にはもう少し東側にあった。街道が折れ曲がる角の赤坂神社があった辺りにあり、復元されここに移転した。

道標

同じく国道21号線と中山道が交わるところの道路を挟んだ両側に、「是より東尾州領」「是より西尾州領」の石でできた道標がある。鵜沼宿は尾張藩だったが、その両側は天領になっていたことを示している。立派な木があったため、天領だったのではないかとのこと。

問屋場

宿場は当初、荷物の輸送のための中継地としての役割だった。問屋場は、人足・馬・荷車を持っていて、宿場から宿場に物を運ぶ仕事をおこなっていた。本陣がなくても問屋場は、各宿場には必ずあり、1日で持って帰ってこれる間隔(8~10km程度)に宿場があった。

鵜沼宿には、東町の野口家と西町の桜井家(本陣)の2か所にあった。

本陣跡

現在は(分譲)住宅が立ち並んでいて、看板しかないが、本陣には伊能忠敬が泊まったり、和宮様が食事を召し上がっている。

菊川酒造

明治2年創業で、創業当初は武藤酒造と言っていた。江戸時代は河内屋という旅籠屋だったが、敷地内にある井戸がとてもおいしく、その水を使って酒造りをおこなった。現在、製造は行われていない。

用水

今は、道の隅にある水路だが、昔は道の真ん中にあった。馬の水やりや防火用として使われ、大安寺川から引っ張ってきていた。

現在はポンプで吸い上げて循環式になっている。

鵜沼宿と松尾芭蕉

松尾芭蕉は、鵜沼宿に3度訪れていて、最初は1685年の野ざらし紀行の時、次は1688年の更科紀行の7月と8月で、3度目の8月の時に句を残している。

「ふく志るも喰へは喰せよきく乃酒」

内陸にある鵜沼宿でフグがあったのかということはあるが、9月の重陽(ちょうよう)の節句で菊の花びらを浮かせた酒とともにふく汁を

食べた。重陽の節句は、長寿を願う行事だ。

この句を3日間かけて、珪化木(クスノキが化石化したもの)に彫ったと言われている。脇本陣の門を入ったところに展示されている。

脇本陣(坂井家)

濃尾大震災以降空き地だったが、平成22年に復元され、当時の建物に忠実に建てられた。

門を入り玄関先まで籠を横付けすると、殿様・お姫様が泊まるときだけ開く扉があり、履物を変えずそのまま中に入り、一番奥にある上段の間までいくそうだ。

上段の間は、書院造になっている。

柱の太さなどはその当時の建物と同じように復元されている。材木は岐阜県産のものが使用され、宮大工さんも地元の人たちが携わったそうだ。内装の木の材質は殿様が出入りしていたところではヒノキ、それ以外の所では松が使われた。

脇本陣は、一般の人が泊まれることもできた。1泊2食付きが基本で、食事は部屋まで配膳されて食べた。1畳あたり1人なので、6畳だと6人が1部屋で泊まった。当時の泊り賃は200文なので、今の金額に直すと1文25~30円で、5000~6000円程度だ。ちなみに、そば1杯16文だったそうだ。

鵜沼宿の街並み

昔の鵜沼宿の面影を色濃く残す風景で、4軒の家が連なっている。一番手前の家は、丸一屋という商号で刃物を販売していた。4軒とも市の景観重要建造物に指定されている。

2軒目は、茗荷(みょうが)屋という名で旅籠をしていて、濃尾大震災で唯一倒壊を免れた家で、江戸時代の建物だ。類焼防止の袖うだつがある。

二ノ宮神社

二ノ宮神社は小高い丘の上にあるが、古来二ノ宮古墳(円墳)で古墳の上部を削り神社を創建した。(創建時期不明)6~7世紀にできた円墳の大きさは29mあり、大きな穴は横穴式石室になる。

遠くには、犬山城が見える。

中山道鵜沼宿ボランティアガイド

町屋館・脇本陣を中心とした鵜沼宿界隈のガイドサービスを行っています。ボランティアガイドの創意工夫と持ち味を活かした個性豊かなガイドをぜひご堪能ください。

- 団体窓口

- 中山道鵜沼宿町屋館

- 所在地

- 〒509-0132 岐阜県各務原市鵜沼西町1-116-3

- 電話番号

- 058-379-5055

コースプラン情報

- コース名

- 鵜沼宿周辺ほか各務原市史跡22コース

- 料金

- ガイド1名 1,000円(10名まで)

※ 昼食を要する場合は、別途料金が必要となります。

- 開催日時

- 10:00〜15:00

- コース時間

- お問い合わせください

- 予約受付

- 14 日前まで

- お問い合わせ

-

中山道鵜沼宿町屋館

- TEL

- 058-379-5055

- 定休日

- 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)・ 12月28日~1月4日

- 営業時間

- 9:00〜17:00