宗功寺は江戸時代の初めに宮之城郷の私領主であった島津忠長によって、現在の宮之城町虎居の松尾城跡に同家の菩提寺として創建されたもの。

墓地には,2代忠長以降の歴代の当主及び家族の墓33基と平成3年に鹿児島市吉野町から改葬された15代久治以降の当主らの合葬墓のほか、島津家の由来と祖先の功績が記された亀跌碑など多くの石造物が残されている。

概略説明

島津家は、鎌倉時代の薩摩・日向・大隅の守護職から大名に発展していった家系で、宮之城島津家初代藩主島津尚久は、島津忠良の3男で、長男貴久の子が義久・義弘である。2代島津忠長(ただたけ)のときに、1600年から宮之城の領主となった。菩提寺として宗功寺が建立されたが、明治時代に入り廃仏毀釈により、宗功寺は壊され、お墓だけが残った。

宗功寺の名残り

本堂の鬼瓦1対がお墓の横に展示してあり、その大きさや形から建築技術の高さや壮大さが偲ばれる。

宗功寺墓地の近くにある鳥居は、もとは墓地の入り口に建てられていたもので、平成9年の地震の際に倒壊したものとのこと。

宮之城島津家墓所

令和2年3月10日に、「鹿児島島津家墓所」の構成文化財として国史跡に指定された。

歴代住職の石塔群

歴代住職の墓は、卵型または円柱型のものが多くみられるが、これは無縫塔(むほうとう)や卵塔(らんとう)というもので、僧侶の墓として使用される。

2代島津忠長の墓

戦国時代末期から江戸時代初期に活躍した島津忠長は、関が原合戦で西軍として参加した島津家を存続させるため、徳川との交渉役を担い、重要な役割を果たした。

忠長の墓と隣接する奥方の墓は、石廟(せきびょう)型の墓ではなく、宝篋印塔(ほうきょういんとう)であるが、霊堂があったという記載があり、何らかの建物があったとされる。忠長夫妻の墓の西側には、忠長に殉死した家臣の墓もある。

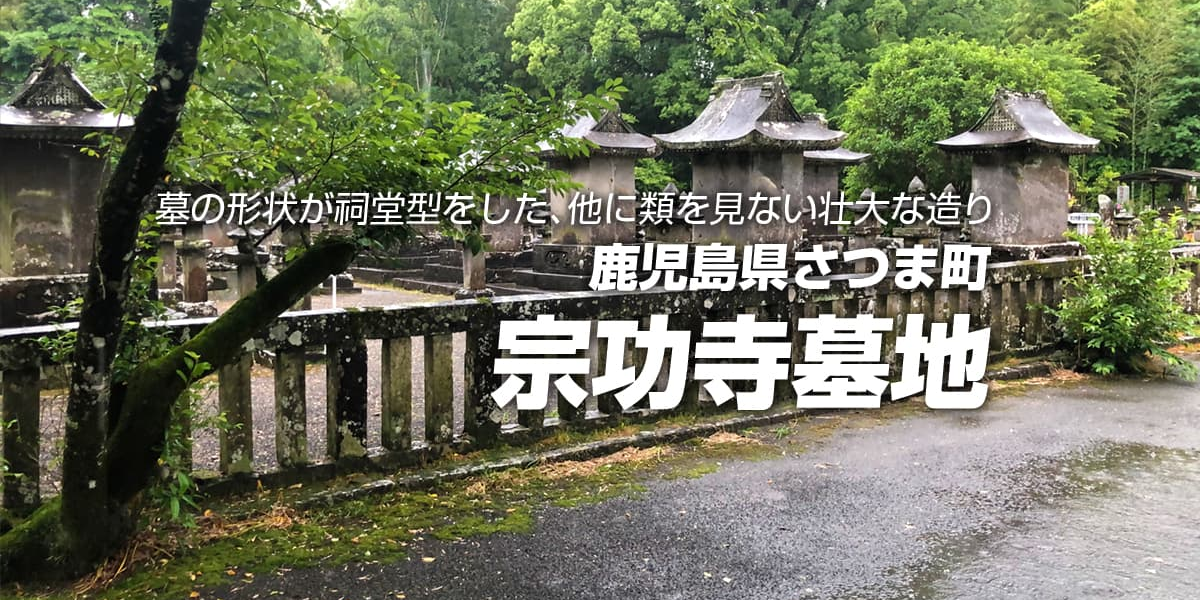

石廟型

墓本体である宝篋印塔を守るため、石廟で囲んでいるのが大きな特徴である。墓石のデザインや大きさは、被葬者や宮之城島津家の立場の変化などの影響があると考えられる。

祖先世功碑

島津家の由来から4代島津久通までの功績がまとめられていて、5代島津久竹が祖先をたたえるために1678年に立てた碑である。碑には3000の文字が書かれていて、全部読めると下の亀が動き出すという言い伝えがあるそうだ。

宮之城島津家の墓

15代の久治は、明治5年に鹿児島市吉野村で亡くなったため、吉野村に葬られた。その後は、個人墓ではなく一族墓に埋葬されるようになったが、平成3年に宮之城島津家の墓域内に改葬された。

さつま町文化財ボランティア さつまガイド

宮之城島津家の菩提寺だった「宗功寺跡」、西郷菊次郎ゆかりの「永野金山跡」、楠木正成公が祀られている「楠木神社」など、町内の史跡をご紹介。 ボランティアガイドの活用すると、よりディープな歴史旅も楽しめます。

- 所在地

- 〒895-1804 鹿児島県薩摩郡さつま町船木302

- 電話番号

- 0996-53-1732

コースプラン情報

- コース名

- 宗功寺墓地

- 料金

- 個人 200円/人

団体(15名以上)

バス1台につき3,000円

- 開催日時

- 8:30〜17:00

※ 年末年始除く

- コース時間

- 30〜60分

- 予約受付

- 7 日前まで

- お問い合わせ

-

さつま町文化財ボランティア さつまガイド

- TEL

- 0996-53-1732

- 定休日

- 土・日・祝日

- 営業時間

- 8:30〜17:00