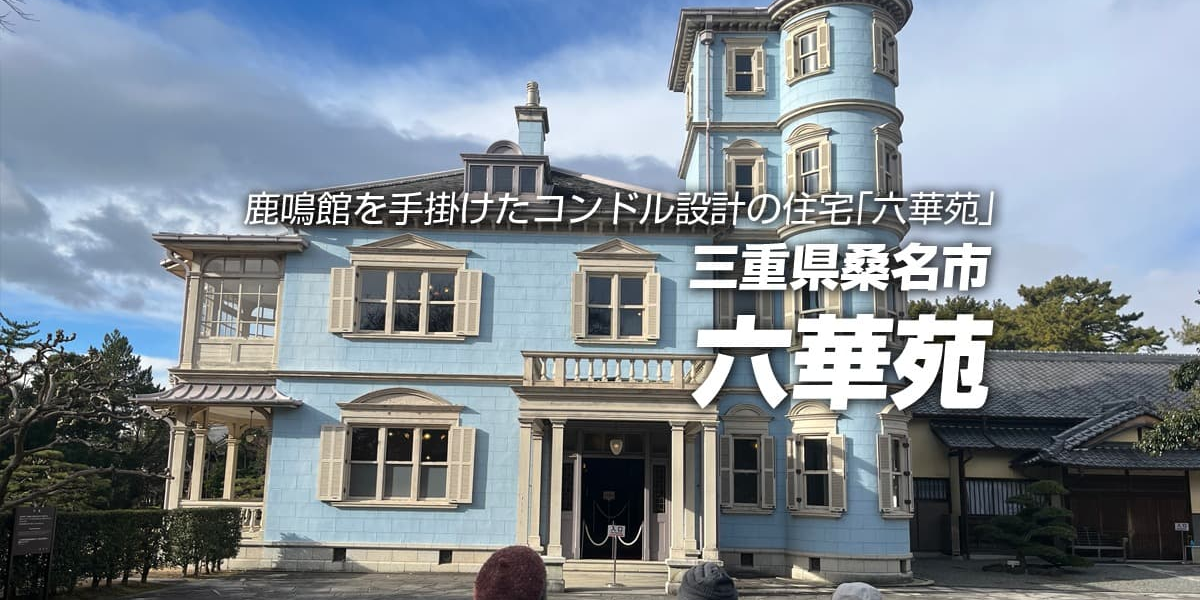

大正2年に完成した六華苑には、鹿鳴館を設計したイギリス人建築家ジョサイア・コンドルによる4層の塔屋を持つ洋館と、和風建築およびその前庭の池泉回遊式庭園などがあり、明治・大正期を代表する貴重な建造物として国の重要文化財に指定されています。

帯同していただいたガイドさん

- お名前

- 伊藤 通敏 さん

- ガイド歴

- 25年

- 趣味・特技

- 歴史地理・考古学

- 一言PR

- 桑名の魅力を多くの人々に伝えたい

六華苑

桑名の実業家2代目諸戸清六の邸宅として1913(大正2)年に竣工した建物で、洋館部分は、鹿鳴館などを設計し「日本近代建築の父」と呼ばれたジョサイア・コンドルが手掛けている。約18,000平米の広大な敷地に、洋館・和館・蔵などの建造物と日本庭園は、創建当時の姿をほぼそのままとどめている貴重な遺構になっている。右の塔屋(展望スペース)は設計では3階だったが、揖斐川・長良川や伊勢湾を眺めたいと施主の希望により4階となった。

洋館

西洋館は通常靴履きのまま入館するが、ここは和館とつながっているため、玄関で靴を脱いで入館することが特徴の一つになっている。

明治時代~大正時代にかけて、ステータスシンボルとして西洋館を造ることが資産家の間で流行った。六華苑は、洋館と和館が同時に造られていて、和館は地元の大工さんが建てている。

1階応接室(客待ち用)

玄関を入った右手にある塔屋の1階には、客待ち用応接室がある。コンドルの住宅設計の基本形で、塔屋の形にあわせて窓が曲面になっている。当時の日本には、ガラスを曲げる技術がないため、輸入ガラスが使われている。

1階客間

玄関を入った左側の部屋は客間になり、明るく、庭園が広がる景色を見ることができる。西洋館にはつきものの暖炉がある。各部屋に設けられていて、暖炉の周りはタイルで装飾がされている。部屋の雰囲気にあわせて、各部屋タイルの色が変えてある。燃料はコークスを使用するそうだ。シャンデリアの上には、左官屋さんが鏝(こて)で描いたバラの飾りの漆喰細工が施されている。

食堂

客間の横には、お客様用の食堂がある。天井は格天井になっていて、ブラウン色の重厚な雰囲気の造りになっている。食堂から外に出ることができる。

電話室・トイレ

食堂からホールを挟んだところには、電話室と西洋式の水洗トイレがある。ここにはオーナーによって作られた全国で7番目といわれる諸戸水道が引かれている。

2階 トイレ・女中室

2階に上がった右には、トイレと女中室があり、当時としては、2階にトイレがあるのはとても珍しい。

寝室

女中室向かいの部屋は家族用の寝室になっていて、暖炉周りには、モスグリーンのタイルで装飾されている。鏡台やタンスが置かれていて、タンスの引き出しには名札が付いている。何が入っているかわかるように女中さんが付けたそうだ。

書斎

寝室の隣は、事務をしていたスペースで、寝室と背中合わせに暖炉がある。

食堂

書斎横には家族用の食堂がある。

サンルーム

書斎や食堂からサンルームに出ると、庭園を眺めることができる。

和館への入り口

洋館玄関からまっすぐホールを通って和館に入る。

廊下

和館の廊下は、畳廊下と板廊下と二つあり、畳廊下は家族と来客用、板廊下は使用人用になる。

客間(一の間)

客間は、18畳の座敷、15畳の次の間、6畳の鞘(さや)の間がある。林業を生業にしていたので、一見質素に見えるが、木にいいものを使っていた。欄間と障子の腰板には桐の一枚板、天井は桐板張、欄間と釘隠(くぎかくし)の桐と菊の模様は、どのようなお客様を迎えてもよい格式となっている。

一番蔵

和館の奥には、建物とつながった蔵がある。一番蔵と呼ばれていた蔵の扉は漆喰の上に漆が塗られていて、この家で一番いいものを保管していた。屋敷全体で7つの蔵がある。

桑名の千羽鶴

連鶴は、江戸時代の長円寺の住職が考案された折り方で、一枚の和紙から数羽の連続した鶴を折る独特なものになる。最大97羽の鶴が折られている。いろいろな連鶴が六華苑内で販売されている。

桑名歴史案内人の会

桑名は昔から港町、宿場町、城下町として栄えた町で、歴史を感じさせる見どころがたくさんあります。私たちはそんな桑名をご案内します。

- 団体窓口

- 桑名市物産観光案内所

- 所在地

- 〒511-0079 三重県桑名市有楽町59

- 電話番号

- 0594-21-5416

コースプラン情報

- コース名

- 六華苑コース

- 料金

- 無料(ただし、入苑料は実費)

- 開催日時

- 9:00〜16:00

- コース時間

- 約60分

- 予約受付

- 8 日前まで

- お問い合わせ

-

桑名市物産観光案内所

- TEL

- 0594-21-5416

- 定休日

- 年末年始

- 営業時間

- 9:00〜17:00