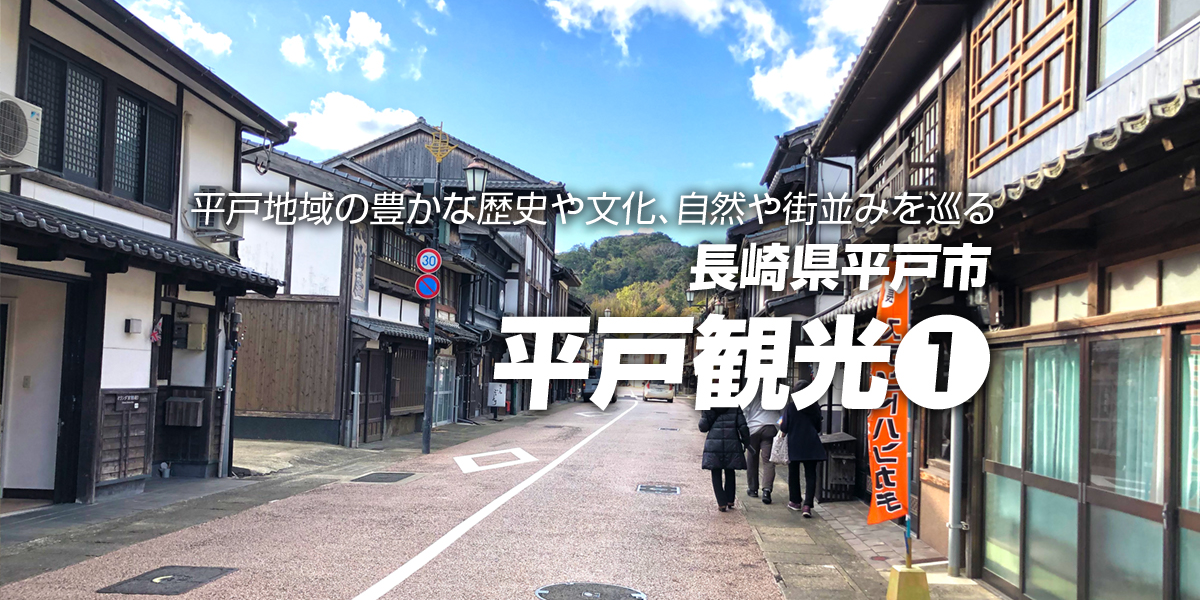

平戸観光ウェルカムガイドは、平戸及びその周辺地域を訪れる人々に対し、観光案内業務を行い、平戸及び周辺地域の豊かな歴史や文化、自然や街並みを紹介するとともに、環境保全活動を行い、地域活性化に寄与することを目的に活動しています。

平戸港交流広場~オランダ商館までの歩き

平戸港埠頭

対岸に停泊している船は、縦のブルーのラインが入っているので海上保安庁のだそうだ。海軍(自衛隊)と区別するために、どの国の船の胴体にも斜めの線(ライン)が入っているとのこと。海上保安庁の仕事は、密航・密輸等の取り締まりを行っているそうだ。

フェリー乗り場

大島と度島の2か所の島にフェリーが出ている。大島に1000人、度島に800人くらいの住民が住んでいるため、住民用の生活路線である。また、島には、高校がないので、高校生は朝・夕の便を利用するが、夜は便がないので、部活をやっている子は平戸に下宿しているそうだ。昔は、人数が多かったので、寄宿舎もあったとのこと。

城

1500年代には、教会の左の方の丸い丘に山城があった(白虎山城(びゃっこさんじょう))。(下写真参照)

1599年に、現在の場所に日の岳城に築かれた。1613年に松浦氏自ら焼いたと言われる火災で焼失し、その後1704年に幕府の許可を待ち(わずか5日で許可が下りたと言われる)、1718年に平戸城として竣工した。

明治維新で廃城し、昭和37年(1962)に、観光用として再建された。

アゴだし

トビウオのことを、日本海一円でアゴといい、日本海のトビウオは太平洋のものに比べ小さい。焼いたものを焼きアゴといって、だし用として販売している。(下写真のように、店の外で焼く。)アゴだしは、アゴを1%でも入っていれば名乗れるので、必ず成分表を見る必要があるそうだ。もちろん、ここで販売しているものは100%アゴを使用している。

オランダ商館 境界の壁

オランダ商館の敷地は4回にわたって拡張されたうちの境界線の一つが、篠崎海産物店の壁になっている。下の写真の矢印の位置が、最終的な境界線だそうだ。

恵美須大明神

鳥居の柱を支えるのに、横に通してある一番上の笠木と下の貫の石の組み方が鍵状になっているのが、特徴。

オランダ商館が出島へ移った後、空き地一帯に海産物屋を集めたため、漁師の神様として恵美須大明神を勧請した。

オランダ埠頭

オランダ商館時代には、アーチ型の門が建っていたという。 商館の船着場として、商館員、船員の乗り降りをはじめ、積荷の上げ下ろし運搬の重要な施設であった。その時の階段が今も残っている。

オランダ井戸 ほか

オランダ商館の屋内にあった小井戸は調理などに用い、大井戸は屋外での水汲み用と船の給水用として利用していたものだと伝わっている。大小2つの井戸は井戸内で繋がっている。

1637年築造した倉庫跡

1639年築造の復元された倉庫の西隣には、1637年築造の倉庫が立っていた。現在は跡地として保存されている。坂の上には、オランダ商館長の屋敷があったそうだ。

オランダ商館

1639年築造倉庫(2011年に「オランダ商館」として復元)

1階はドアを開いて荷物の出し入れをしていたが、2階の荷物の出し入れは、建物につけてある巻き揚げ機のロープを使っておこなっていた。建物を復元する場合、昔の通りに作る必要があるため、ドア入り口に段差があり、その通り造られたので、バリアフリーにできないという弱点になっている。

オランダ商館の生い立ち

日本に初めてオランダ船がきたのは、1600年大分県臼杵で、その時に乗っていたのがウィリアム・アダムスこと三浦按針だ。その後、1609年平戸にオランダ商館が設立され、1610年にオランダへ最初の荷物が出た。ポルトガルは宗教を絡めて布教を前提に貿易を推進する政策だったが、オランダ・イギリスは貿易中心におこなっていた。

出世話しとして、平戸のオランダ商館長にまでなったフランス人のカロンは、20才のころ平戸にオランダ商館のシェフ兼雑用係として来たが、あっという間に日本語が上手になり、読み書きできるようになって、どういう態度をしたら、日本人受けするかを観察していたそうだ。

館内に入り、最初に目に入るものとして、ポルトガル船の模型と地図がある。日本最初に、ポルトガル船が種子島に漂着した船は、華僑の持ち物の中国船で、喜望峰を回ってたどり着くためには、イスラム商人の助けを借りて来たとのこと。その後、平戸にポルトガルの専用帆船が入ったそうだ。

現地の領主を改宗させて貿易をするポルトガルのやり方を、その当時のお殿様(松浦隆信)は、 本人の代わりに、家臣兼親族の二人(籠手田氏・一部氏)を改宗させて貿易を始めた。家臣二人は、熱心な信者となり、自分の領地である生月と平戸島西岸の領民全員が切支丹となった。

オランダで1669年に刊行されたモンタヌス著「日本誌」のさし絵で、平戸のオランダ商館を紹介している。

1600年に、臼杵に漂着したオランダの船、デ・リーフデ号の模型で、日本に向かった5船のうち1船のみ着いたとのこと。その船にあった大砲が関が原で使われたとも言われている。ウィリアム・アダムスこと三浦按針は、その後、旗本として徳川家康の外交顧問となり、オランダやイギリス商館へ何度も平戸に来ていて、最終的に1620年に平戸で亡くなっている。

貿易の実態は、輸出品は銀、輸入品は中国産生糸や絹織物・反物類が8,9割占めていた。それ以外には東南アジアの皮革類(馬の鞍・弓用)、香木や若干贈答用としてヨーロッパの品物が含まれていたとのこと。ヨーロッパの通貨は銀貨で、オランダには銀山がないため、日本の石見銀山に目をつけて銀の輸入を積極的におこなった。

しかし、日本の銀も次第に産出量が減ったため、長崎に移った後は、もっぱら銅が輸出された。

インドネシアの布地の更紗や中国の刺繍されたものなどを持っていけば、売れると踏んでいた所があり、実際その通りになっているところを見ると、オランダは商売上手だったようだ。

キリスト教の影響を幕府が恐れていたため、外国人との間で生まれた混血児と母親が追放されたそうだ。その中でも、オランダ人との混血児が一番多く、オランダ領のジャカルタに追放された。当初10年は文通も禁止されたが、品物を送るのは可能だったので、布地に直接書いて送ったそうだ。ジャガタラ文と言われているが、ジャカルタが訛って、ジャガタラになったとのこと。

オランダ商館~松浦史料博物館までの歩き

丸屋 ごぼう餅

平戸藩の伝統的な茶会のお菓子で、藩外に持ち出しは禁止だったそうだ。黒い色をしたお餅で、黒砂糖から白砂糖にすると量が減るため黒砂糖を使い、お茶会の席で黒く長い餅をごぼうのように切るところから名づけられたとのこと。

商店街

オランダ商館から松浦史料博物館へ向かう道は、商店街になっていて、昔から繁栄していたことを思わせる建物が多く、現在では電柱の地中化により、歩いていても楽しい通りになっている。

王直

ポルトガル人に船と従業員を貸していた明国の王直は、平戸藩主松浦隆信の誘いを受け、平戸に来たことで、仲間の明国人やポルトガル人もどんどん来て、日本中から商人が集まり、平戸の経済が発展したそうだ。王直がいなかったら、平戸の発展がなかったかもわからなかったとのこと。

後編に続く

平戸観光ウェルカムガイド

平戸観光ウェルカムガイドは、平戸及びその周辺地域を訪れる人々に対し、観光案内業務を行い、平戸及び周辺地域の豊かな歴史や文化、自然や街並みを紹介するとともに、環境保全活動を行い、地域活性化に寄与することを目的に活動しています。

- 団体窓口

- 平戸観光案内所

- 所在地

- 〒859-5104 長崎県平戸市崎方町776番地6

- 電話番号

- 0950-22-2015

コースプラン情報

- コース名

- 平戸観光〜前編

- 料金

- ガイド1名につき1時間1,500円 + 事務手数料1,000円

個人・団体とも人数は問いません。

ただし、団体の場合には20名につきガイド1名が理想です。

(オランダ商館・松浦史料博物館などの入場料は、別途ご負担ください。) - 開催日時

- 8:30〜17:00

- コース時間

- 120分~240分

(時間は、内容により変わります。) - 予約受付

- 3 日前まで

- お問い合わせ

-

平戸観光案内所

- TEL

- 0950-22-2015

- 営業時間

- 8:00〜17:00