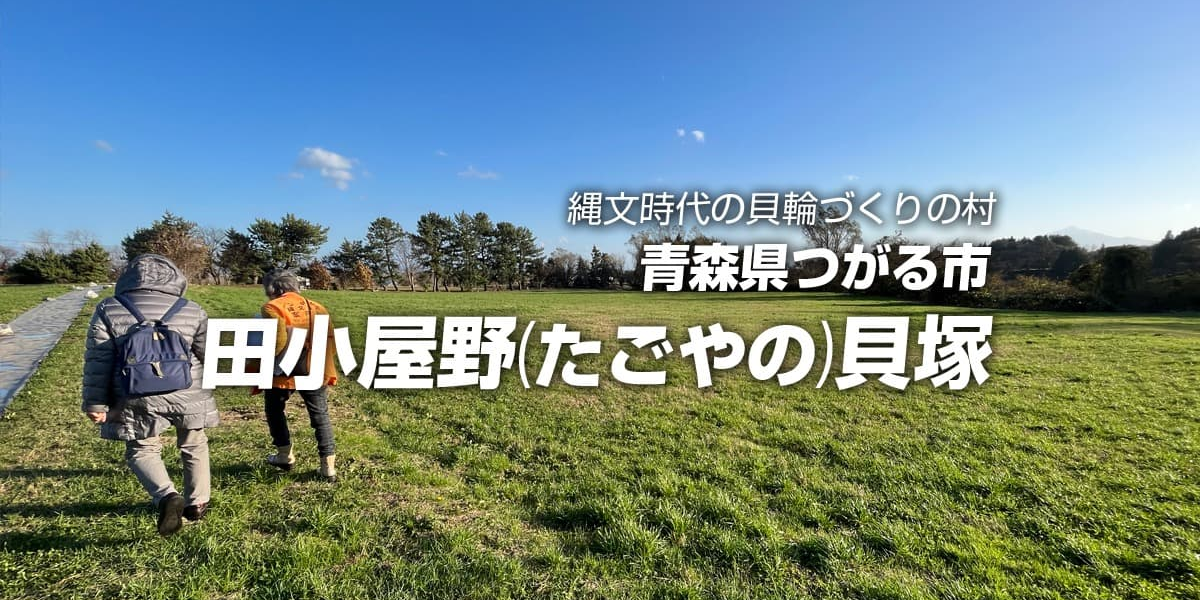

青森県津軽半島のつがる市に所在し、岩木川沿岸の標高10~15mの丘陵上に立地していて、海進期に形成された内湾である古十三湖(こ・じゅうさんこ)に面し、漁労及び貝の採取に適していました。定住発展期前半の貝塚を伴う集落であり、内湾地域における生業や集落の様子を示す重要な遺跡です。

帯同していただいたガイドさん

- お名前

- 原田 美子 さん

- ガイド歴

- 3年

- 趣味・特技

- 歴史、考古学

- 一言PR

- 遺跡の広さと風景を見れば、皆さんびっくりするかと思います

「北海道・北東北の縄文遺跡群」概要

紀元前13,000年頃に気候が暖かくなり、木の実がなる広葉樹の森林が広がったこと、大型動物が絶滅しシカ・イノシシなど中型・小型動物が多くなったことなど自然環境が大きく変わったことで、狩猟・採集・漁労を基盤とした定住生活へと変わった。日本の歴史では、この時期を「縄文時代」と呼んでいる。北海道・北東北に残る数多くの縄文遺跡は、日本の歴史と文化の成り立ちを今に伝える貴重な文化遺産で、これらを未来へ継承していくため、世界遺産登録を目指し、2021年7月27日に「北海道・北東北の縄文遺跡群」として、登録された。

田小屋野貝塚 概要

気候温暖化に伴い、海の領域が広がり、小高い丘にある田小屋野貝塚近くまで海だった。(海進)田小屋野貝塚は、紀元前4,000年~3,000年のステージ2aの頃の遺跡になる。丘には、縄文時代だけでなく、弥生時代や平安時代の痕跡も見つかっている。

人骨出土

人骨が、平成24(2012)年に出土している。肘と足が折れ曲がった状態の横向きで、妊娠・出産歴のある婦人の骨だった。実際出土された地点に、その時の写真が置かれている。実物は、つがる市内にある「縄文住居展示資料館 カルコ」に展示されている。

竪穴建物跡から出土した貝層

竪穴建物があった中の堆積した土の中から貝層が確認されていて、ヤマトシジミやフナ属・サケ科の骨が見つかっている。遺跡の東側に広がっていた湖から食料を得ていた。

人骨出土や竪穴建物跡地点から南側には、原っぱが広がる。

関連リンク

つがる縄文遺跡案内人

訪れた方のご要望に応じて、しゃんこちゃん広場や亀ヶ岡石器時代遺跡のお墓の跡、田小屋野貝塚の人骨出土地点などを解説しながらご案内します。ガイドをご希望の方は、お気軽にお声がけください。

- 団体窓口

- つがる市教育委員会文化財課

- 所在地

- 〒038-3283 青森県つがる市木造館岡上稲元176-84

- 電話番号

- 0173-49-1194

コースプラン情報

- コース名

- 田小屋野(たごやの)貝塚

- 料金

- 無料

- 開催日時

- 10:00~15:00

(4月後半~11月のみ) - コース時間

- 30〜60分

- 予約受付

-

個人は予約不要

団体は前々月末までに申込み

- お問い合わせ

-

つがる市教育委員会文化財課

- TEL

- 0173-49-1194

- 定休日

- 12月~3月(冬季休業)

- 営業時間

- 9:00〜17:00