鵜住居町は、東日本大震災において市内で最も被害の大きかった地区です。なぜ、多くの方が亡くなった一方で学校の管理下にあった子供たちが全員生き延びたのか。祈りのパークやいのちをつなぐ未来館、高台に移転した集落などの見学を通じて津波から身を守る術を伝えていきます。

帯同していただいたガイドさん

- お名前

- 三浦 勉(みうら つとむ) さん

- ガイド歴

- 7年

- 趣味・特技

- 自然探勝・遺跡巡り (建築施工管理2級、木工指導員、建築関係他4種、各種催し物司会)

- 一言PR

- 誰でもわかりやすいガイドを心がける

いのちをつなぐ未来館

訪れた2022年11月27日現在、釜石市全体で死者888名・行方不明者152名となっている。津波は川を伝って、海岸から約3㎞遡上したそうだ。

鵜住居(うのすまい)地区の南にある海抜0m地帯の両石地区は、ほとんどの家が流されたため、現在20mほどかさ上げされて家が建っている。

明治29(1896)年に起きた地震の時の津波の高さが50尺(約15m)で、6477名の方が亡くなった。東日本大震災はそれから115年後に起きた。

2022年時点で、死者7273名の濃尾大地震(愛知・岐阜)が明治24(1891)年から128年、死者・行方不明者推定105,000人出した関東大震災が大正12(1923)年から99年経っているので、いつ起きてもおかしくないと考えておいたほうが良い。

釜石駅前

ガイドさんは、釜石市中心街にある銀行にいた時に地震が来た。ただ事ではないと感じ、銀行の人たちに「絶対何か来るから逃げろ」といったが、このビルは頑丈だから大丈夫と言われた。後から考えると、津波という言葉が出なかったことに後悔があるそうだ。そして外に出ると、知合いの女性がガイドさんにすがってきたので、すぐ逃げろと言ったら逃げてくれた。ガイドさん自身も車に乗って山手の道路を西に逃げた。

てんでんこ

てんでんこは、大地震が来たら、津波から逃れるため、人のことを構わずに、てんでんばらばらに素早く逃げるという意味。(自分の命は自分で守る)

ガイドさんは消防団員として、釜石市北隣の大槌町から火が山を越えて来て山火事に対応しようとしたが、一回火がついたら止められるものではなかった。各地から消防隊が、素早く応援に来てくれた。大阪消防局が早く到着し、「休んで」と気遣ってもらった。

鵜住居駅前にあった4階建てのビルに逃げた人は助かったが、少し高台にあった駅に逃げた同級生は津波に飲み込まれ、近くのスーパーの裏手で遺体として発見された。少しの判断の違いでとんでもない結果の違いが生まれてしまう。

消防団員として現地確認をするため、釜石の市内を歩いた。砂の中にうつぶせになった男の人と女の人が亡くなっていたり、バスの中で5~6人の人が亡くなっていた。まさに地獄絵図で、明治時代の津波の写真と同じ光景が広がっていた。

発災後7日間の動き

震災発生後7日間の動きを大きな展示パネル1枚の中でまとめられているが、この7日間に起きたことは本当にいろいろなことがあったので、ガイドさんとしてはもっと詳しく載せてほしいという願望を持っている。ガイドさんが撮った写真の中には大型船が錨を下ろしたまま、岸壁に乗り上げたものがある。

ハワイへの漂着物

道路で使う視線誘導標が6400㎞離れたハワイまで、漂着していた。他の国で、船も見つかっているそうだ。

防災センター跡

この建物の裏にあった2階建ての防災センターは、2階の天井まで津波が到達した。防災センターで震災前に防災訓練を行っていたが、避難場所ではなかった。その人たちの多くが東日本大震災の時に、防災センターに逃げたため、160名以上の人が亡くなっている。助かったのは、天井を突き破った一部の人達だ。

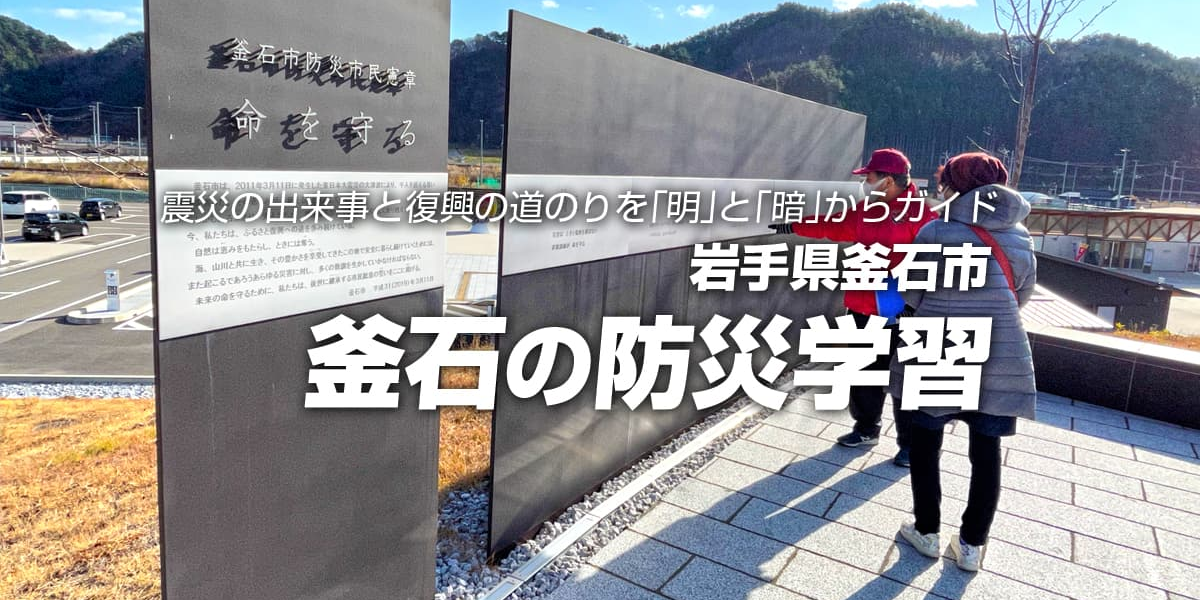

釜石市防災市民憲章

命を守るための市民の誓い(教訓)として、

- 備える

- 逃げる

- 戻らない

- 語り継ぐ

を、この防災センター跡の丘に掲げられている。

防災センター跡地に建てられている慰霊碑には、釜石市で亡くなられた方々のお名前が記されている。上のボードにはかさ上げされたコンクリートの地面から見ても高い位置にある津波到達地点が表示されている。

鵜住居小学校・釜石東中学校生徒避難ルート(いのちの道)

小・中学生が逃げたルートが展示されている。

防災訓練として、日頃から避難訓練が行われていた。

1. 日頃の避難訓練に従い、中学生は海抜4mの高さにあるデイサービスセンター「ございしょの里」に逃げた。地震発生当初、校舎の3階に避難していた小学生は、中学生の人達や消防団員に促され、追随した。

2. 小・中学生をはじめ、地域住民の方々600名以上が集まった。近くでがけ崩れが起きていたことから、地域住民の方からもっと上のほうに逃げたほうが良いと意見が出て、海抜15mある「やまざきサービス」まで向かうことを決断。この時、中学生が小学生の手を引いた。(報道で紹介されている)

3. 「やまざきディサービス」で、鵜住居の町に津波が来て、学校や「ございしょの里」が飲み込まれるのを見ている。津波からさらに逃れるため、海抜44m恋の峠まで駆け上がった。ガイドさんによると、昔この峠を津波が越えたという話も残っているそうだ。

釜石鵜住居復興スタジアム

(鵜住居小学校・釜石東中学校跡)

下写真奥のスタンド辺りに中学校があり、小学校は写真右手にあった。

2019年のラグビーワールドカップの試合がおこなわれたスタジアムで、現在ジャパンラグビートップチャレンジリーグに所属する釜石シーウェイブスの本拠地になる。観客席約6千人のスタジアムで、仮設席を入れると約1.2万人収容できる。

釜石観光ガイド会

かまいしのことを知りつくしたベテランガイドがご案内します。 震災からの教訓・防災学習や史跡関係まで、おまかせください。 世界遺産登録「橋野鉄鉱山」のガイドも実施しています。

- 団体窓口

- 釜石観光案内所

- 所在地

- 〒026-0031 岩手県釜石市鈴子町22-1 シープラザ釜石1階

- 電話番号

- 0193-27-8172

コースプラン情報

- コース名

- 釜石の防災学習ガイド【鵜住居】コース

- 料金

- ガイド1名につき、2時間まで3,000円となります。

1時間を超えるごとに1,000円を加算します。 - 開催日時

- 9:00〜18:00

- コース時間

- 120分

- 予約受付

- 8 日前まで

- お問い合わせ

-

釜石観光案内所

- TEL

- 0193-27-8172

- 定休日

- 年末年始

- 営業時間

- 9:00〜18:00