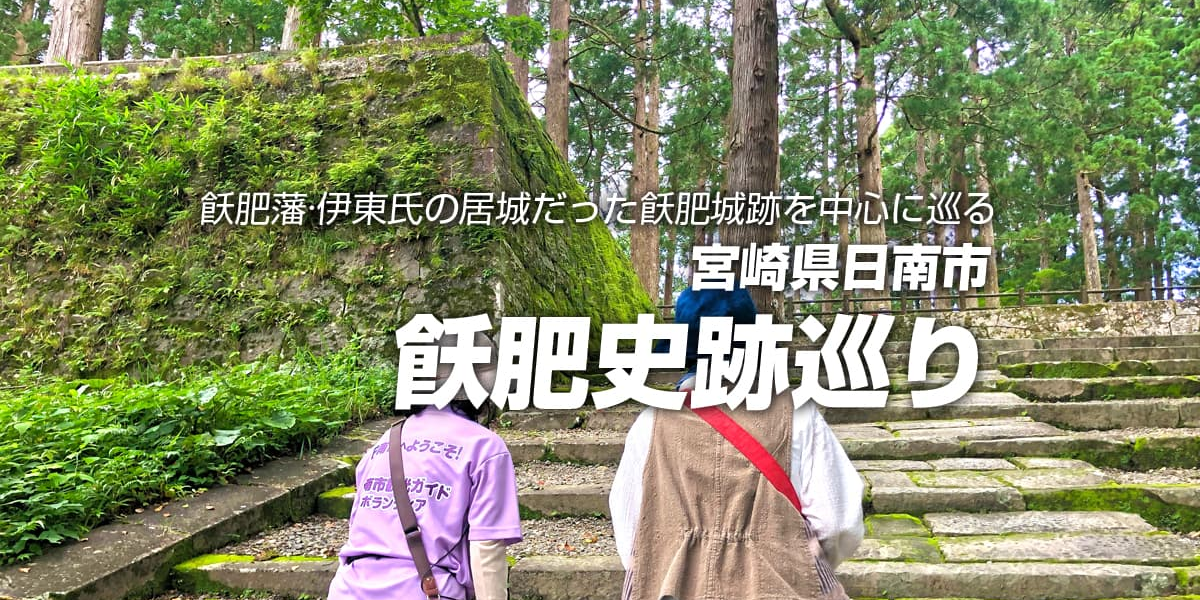

江戸時代、飫肥藩・伊東氏の居城だった飫肥城跡を案内します。地元の歴史と観光スポットの紹介に熱意を持ったボランティアメンバーで構成され、9ヶ月間の事前研修や毎月開かれる勉強会、県内他地域の史跡めぐりなどを通して、研鑽に努めています。

概略説明

入場料の販売売り場の横に、ボランティアガイドさんの待機場所がある。

飫肥(おび)という名前は、鎌倉時代の書物に出ているとのこと。油津は波静かな入江があり、港として古くから明との交易がおこなわれ、栄えてきた。

江戸時代の参勤交代は、堺までは水路で行き、その後東海道を使って江戸に上るため、早くて30日かかったそうだ。西南戦争では、500人近く薩摩軍として参加し、およそ100人亡くなっている。

おび天

魚のすり身に豆腐と味噌と砂糖を混ぜた甘めの天ぷらで、木の葉の形をしているおび天は、数百年の伝統があり、飫肥のソールフードになっているそうだ。

飫肥城下案内図

町並みと石垣が江戸時代から変わっていないのが飫肥の自慢。飫肥城は山側にあり、大手門を出て坂道を下っていく順番に、上級藩士・中級藩士・商人街・下級藩士の屋敷がある。藩主の伊東家は、戦国時代に島津家との戦いに負けて一度追われて飫肥を離れたが、豊臣秀吉の家臣になり、九州平定時(1587年)の功績が認められ、飫肥藩主に復帰し、江戸時代は5万1千石の藩として、飫肥藩を治めた。

石垣は、2万7千年前の姶良火山の大噴火で流れ出た火砕流が固まってできた溶結凝灰岩の飫肥石で出来ている。石垣の上に板塀があり、その上に屋根がついているのを源氏塀といい、豫章館の塀は、格式ある塀になっている。

豫章館(よしょうかん)

明治時代に入り、藩主が住んでいた屋敷で、庭の北側に、豫章木という樹齢数百年の大クスがあったところから豫章館と名づけられた。1600坪あり、江戸時代はこの地で最も格式の高い武家屋敷だった。

門は薬医門と呼ばれ、矢を喰うという防御の意味もあり、天明年間(1781~1789)の名が入った瓦がある。普通の瓦より平たい飫肥瓦が使用されている。

玄関横に二つの防火用水

玄関の横には、高さ1mほどある飫肥石をくりぬいた防火用水が左右に二つある。

玄関の屋根には、伊東家の家紋の庵木弧(いおりもっこう)と飫肥藩の旗印の九曜紋(くようもん)がある。玄関は、主玄関と脇玄関の二つがある。

明治2年に改築された建物の廊下の板は、希少価値の高い飫肥杉の百年物の柾目板(木の中心部分)を使用しているそうだ。飫肥杉は、成長がはやく、比重が軽く、油分が多く、曲げに強い特徴がある。床下が高いのは、南九州は高温多湿のため、湿気に強い造りにするためとのこと。

枯山水の庭

モッコクの木の下に、千両・万両の木を植えると、縁起が良いとのこと。

茶室

豫章館奥には明治30年頃に建築された茶室がある。

大手門

大手門横にある堀は、シラス土壌で水を溜めにくいため、空堀となっていて、堀の深さは当時の半分だそうだ。5代藩主伊東祐実(すけざね)公のときに、3回大地震が起こり、その後改修した石垣が現在残っている。廃城令で門は壊されたが、昭和53年に復元された。復元する時に、飫肥石でできた礎石が出てきて、1713(正徳3)年に工事したと記してある。

桝形

飫肥城は日本名城百選に選ばれていて、立派な桝形になっている。

本丸御殿跡の石垣

江戸時代の大地震後に本丸が新たに造られ、本丸正面にある石垣は長さ100m・高さ4.5mで、宮崎県で一番長い石垣となっている。石垣は、色々な石の形を組み合わせて積む飫肥積みと言われている方法で、石垣が揃っていて、石工の技術の高さがわかる。

松尾の丸

江戸時代の藩主の御殿を再現した松尾の丸は、1979年(昭和54年)に建築された。建物は、御座の間、茶室、御寝所、湯殿、台所、御蔵などからなり、市民を中心にした寄付により建てられていて、瓦一枚一枚に寄付した人の名前が入っている。

地震前の旧本丸跡

江戸時代の大地震前にあった本丸跡。NHKの朝ドラ「わかば」のロケ地として利用された。

本丸跡の小学校

大地震後の建てられた本丸跡の一角に建つ小学校の校舎の壁画に描かれているのは、1582年に遺欧天正少年使節に参加した伊東マンショを表していて、海外から持ち帰った本・楽器(ビオラ) コンパスが描かれている。伊東マンショの母親が、飫肥出身とのこと。

資料館

甲冑、刀剣、駕籠、武具、古文書、衣服など飫肥藩ゆかりの品約220点が、展示保管されている。江戸時代の大地震による本丸改修の許可願の古文書や内掛けの刺繍などが展示されている。

旧藩校「振徳堂」

第13代伊東祐相(すけとも)公によって1831年に創建され、上級家臣の子供全員が6才くらいから学んだ。早く来た順番に前から座ったといわれている。下級武士だった小村寿太郎は、藩校の手伝いして、住み込みしながら学んだ。 藩校の門は、長屋門になっている。

武家屋敷通り

国の重要伝統的建造物群に指定されている。上級家臣の伊東伝左衛門邸は、将来宿泊施設となる予定とのこと。

小村寿太郎

飫肥で生まれた小村寿太郎は、身長156㎝で、2度外務大臣を務め、1905(明治38)年のポーツマス条約(日露講和条約)を締結させたことで知られている。

小村記念館の近くには、下町にあった生家を移築し、見学ができる。

日南市観光ガイドボランティアの会

江戸時代、飫肥藩・伊東氏の居城だった飫肥城跡と、特産の飫肥杉を広瀬川より積出し港の油津へ流すために造られた堀川運河を案内します。地元の歴史と観光スポットの紹介に熱意を持ったボランティアメンバーで構成され、9ヶ月間の事前研修や毎月開かれる勉強会、県内他地域の史跡めぐりなどを通して、研鑽に努めています。

- 所在地

- 〒889-2535 宮崎県日南市飫肥9-1-14

- 電話番号

- 0987-25-3308

コースプラン情報

- コース名

- 飫肥史跡巡り

- 料金

- 無料

※飫肥城跡内の有料施設6館共通券が別途必要となります。

個人:

大人 620円

高校・大学生 470円

小・中学生 360円

団体:

大人 520円

高校・大学生 340円

小・中学生 170円

- 開催日時

- 9:30〜16:30

- コース時間

- 60分、90分、120分、フリーコースとあります。

- 予約受付

- 7 日前まで

- お問い合わせ

-

日南市観光ガイドボランティアの会

- TEL

- 0987-25-3308

- 定休日

- 毎月第2火曜日午後

- 営業時間

- 9:30〜16:30