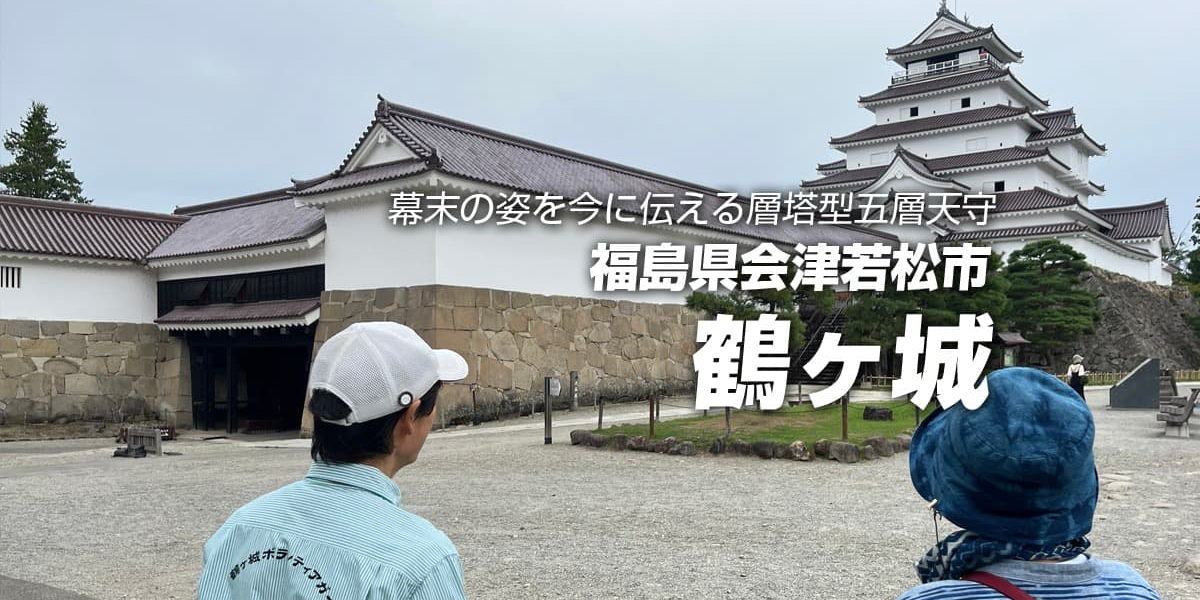

至徳元年(1384)に蘆名直盛が築いた東黒川館を起源とし、文禄2年(1593)に蒲生氏郷が東日本で初の本格的な天守閣を立てて「鶴ヶ城」と命名しました。

鶴ヶ城の名前の由来

会津城・若松城・黒川城といろいろな呼び名がある。昔、城のあたりの地名を黒川と言っていたことから、黒川城と言っていた。1590年に蒲生氏郷が来てから、黒川城から若松城にしようとなった。

地元の人は鶴ヶ城と呼んで親しんでいる。蒲生氏郷の幼名の鶴千代から取ったと言われている。

出丸

出丸は防御の役目があり、北出丸と西出丸の二つあった。北出丸の先に大手門がある。門を入ると、椿坂と呼ばれている坂がある。椿の木があることからだが、椿の花がポトっと落ちるように首が落ちるから近づくなという所から命名されたという説もある。

石垣の中で一番大きな石

石垣の中で一番大きい石が椿坂を超え城に向かう途中にある。7~8トンあり、1639年に立ち上げた。4~5km離れた慶山から切り出した石で、丸太を下に引いて転がすように運んだ。運び手は小柄な男衆で、運ぶ石の上にかわいい女の人を乗せ、「がんばれ」と言って運ばせたそうだ。

太鼓門跡

一番大きい石の石垣を直角に曲がったところに溝がいくつかあり、門を支え埋め込んでいた柱の痕(あと)がある。その門の上には櫓が組まれ、5尺8寸(176cm)の大きな太鼓があり、ドンドンと叩き、警報の役目を果たしていた。

鶴ヶ城公園

公園の広さは、87,000坪(東京ドーム6個分)になる。

会津藩歴代藩主

会津の歴史は古く、東北支配のかなめの場所で、ここを通らないと江戸にも奥羽にも行けないという関所のような場所だったので、中央としっかりつながっていた。鎌倉時代、源義朝の命を受け、佐原氏が来た。その後、子孫の蘆名(あしな)氏が約200年支配をした。

戦国時代末期、伊達政宗が会津を奪い取ったが、小田原攻めに参戦が遅れ、豊臣秀吉の怒りを買ったため、1年しかいなかった。(1589~1590年)その後、織田信長の娘を嫁にもらった信長の義理の息子の蒲生氏郷が送り込まれ、会津の(城下)町を造った。城の回りに武士を住まわせ、郭(かく)門を16造り、門番を置いた。その周りに町人を住まわせ、その外に敵をブロックする役目のお寺を造った。そして、酒・ろうそく・木綿・漆器などの産業を興した。

そして1598年に五大老の一人上杉景勝が120万石で会津に来たが、1600年関ケ原の戦いで敗北したため、米沢へ20万石で移った。

1611年の大地震で城が傾いたのを、加藤明成(あきなり)が藩主の頃、黒かった城を白い城に造り変えた。

江戸時代最後の殿様は松平容保で、家臣は行くなと言っていたが荒れた京都の守護職として、新選組を配下に治安維持をおこなった。江戸時代が終わり、1868年に新しい政府ができ、戊辰戦争が起きた。旧幕府軍の会津藩は1カ月籠城した。

軍隊を、16~17才の白虎隊・18~35才の朱雀隊・36~49才の清龍隊・50才以上の玄武隊と4つのグループに分けた。それ以外に女子の娘子(じょうし)隊もあった。白虎隊は殿様の命令を受けて、約15km離れた戸ノ口原で戦うため、37人で向かったが、圧倒的な兵力の差で20人に減った。立て直しを図ろうと、飯盛山を経由して城に戻ろうとしたが、飯盛山の中腹で約3km離れた城を見ると、城が燃えているように見えた。敵に捕まるより自刃しようという事になった。

お城の石垣

近江出身の蒲生氏郷が連れてきた石垣を組むプロ集団の穴太(あのう)衆が1590~1593年に築いたと言われている。石垣の高さ約11m・お城の高さ約25mで、計約36mの高さがあり、400年間補修はあるが、基本的に崩れていない。

上杉謙信公仮廟所跡

上杉景勝が当主の時、上杉謙信の墓があった場所で、謙信は亡くなった後、甲冑を着た姿のままで瓶に入っていると言われている。

鉄(くろがね)門横の石垣

打ち込み接ぎ

鉄門左側の石垣は、蒲生氏郷が築城した1590年頃から約50年後に造られた。打ち込み接ぎという組み方で、ある程度成形された石を積み上げていく。

切込接ぎ

さらに約50年後には、鉄門の右手に設計図があって組んだような石垣が造られている。切込接ぎという組み方で、しっかり成形した石を積み上げていき、隙間がほとんどなく非常にきれいに仕上げてある。

鉄(くろがね)門(復元)

ケヤキの木に鉄板を回して造られている荘厳な感じの門で、偉い人のみが通ることができる。戊辰戦争の時に、この門の上で松平容保公が指揮をしたと言われている。

鶴ヶ城最高のビュースポット

ここから見る鶴ヶ城が一番のスポットとのこと。

大広間跡

大広間は、実際に藩主が政治や生活していた平屋の御殿で、天守閣の前にあった。その奥には、大奥の建物があった。

明治5年頃の実際の写真を見せてもらうと、大広間の建物と奥には天守閣が写っている。

荒城の月碑

仙台出身の土井晩翠が作詞した荒城の月の歌詞は、自身が修学旅行で訪れた鶴ヶ城を念頭に詩を書いたと言われている。

荒城の月の碑は、滝廉太郎が育った大分竹田・岡城、土井晩翠が生まれた仙台・青葉城と3か所にある。

鱗閣(りんかく)

千利休は豊臣秀吉の逆鱗に触れ、1591年に切腹した。利休の茶道が途絶えるのを惜しんだ蒲生氏郷が千利休の子・少庵(しょうあん)を会津に預かった。のちに秀吉に千家の再興を願い出た時に建てられた建物が麟閣になる。

その後、千少庵は京都に戻り、千家を再興し、宗左(表千家)宗室(裏千家)宗守(武者小路千家)と3人の孫に引き継がれた。

天守閣の瓦

雪対策で鉄分を含んだ瓦になっているため、赤い色をしている。

麟閣から天守閣に向かう通路から見る天守閣も威風堂々とした姿で素晴らしい。

鶴ヶ城ボランティアガイド

鶴ヶ城と御薬園で、お客様をご案内しております。

- 団体窓口

- 会津若松観光ビューロー

- 所在地

- 〒965-0873 福島県会津若松市追手町1-1

- 電話番号

- 0242-27-4005

コースプラン情報

- コース名

- 鶴ヶ城ガイド

- 料金

- 無料

- 開催日時

- 12月30日~1月3日を除く毎日

- コース時間

- 約40分

- お問い合わせ

-

会津若松観光ビューロー

- TEL

- 0242-27-4005

- 定休日

- 12月30日〜1月3日

- 営業時間

- 9:00〜16:00